突然の不調。病院嫌いの私は

気を抜いていた日々の中で起こった、突然のできごとでした。

年齢を重ねたとはいえ、最近運動もするようになり健康的な生活を送っていると自負していた私。それが、なぜか一か月くらい前から、腕や足、体のいたるところに身に覚えのない青あざができ、それが一日にひとつずつ増えていったのです。

最初は「知らない間にどこかにぶつけたのかな?」と気にせずにいたのですが、あまりに繰り返される謎の症状に、さすがにおかしいと病院を受診する決意をしました。

実は私は自他ともに認める病院嫌い。

精神疾患を抱えているのでメンタルクリニックには定期的に訪れていますが、内科をはじめとするいわゆる体の病院では、過去、血液検査で「何度針を刺しても血が採れない」「私は貧血で倒れ、最終的に採血を諦められる」というひどい目にあっており、そのたび襲いかかる痛みや精神的苦痛に耐えきれず、市の特定健診すら断固無視を続けていたのです。

今回も、今までなら騙し騙し病院を避けていたことでしょう。

生きる理由があるから

だけど、私はもう昔の私ではありません。

なぜなら、私は「猫と暮らしている」ため、「絶対に彼らを遺して死ねない」からです。

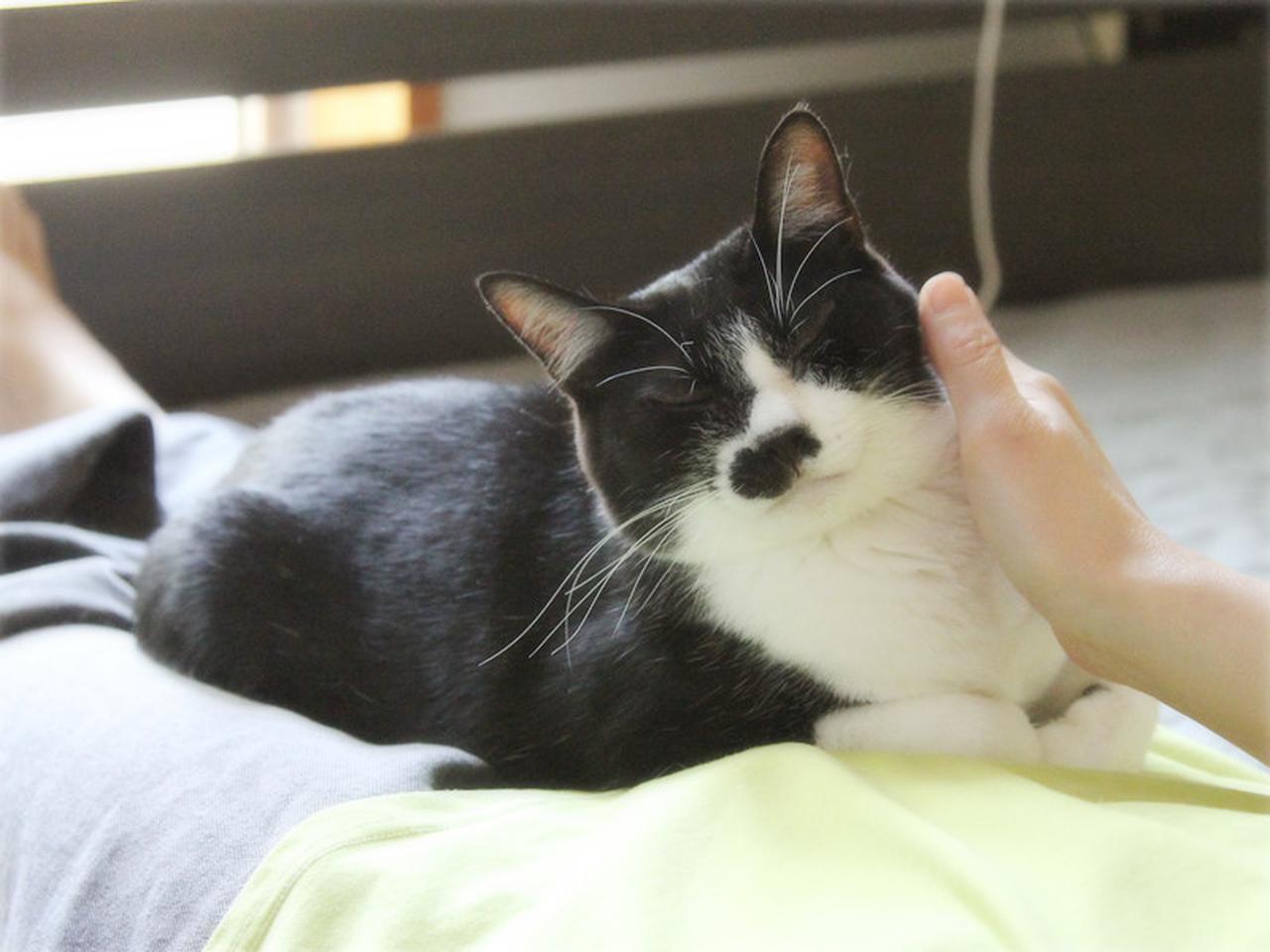

猫が近くでくつろいでくれる幸せ

頼りない私が変わった理由

もちろん、猫とは20年も前、私が20代のときから生活をともにしていました。

それでも当時精神を患って間もなかった私は、自分のことで精いっぱいで、猫をかわいいと思っていながらも、濁流に飲み込まれるような死への渇望が訪れると、「もう何もかもどうでもいい……」と猫のことも考えることができなくなり、本当に自分勝手な人生を歩んでいたように思えます。

だから、ときどき、「動物と暮らせばいやされて、心の病を抱えていてもしあわせになれますか?」という相談には、軽い気持ちで頷けない自分がいました。

たしかに動物たちは、生きづらい私たちに生きる希望をくれる。

気がつけばそばにいる「でかお」

だけど、病が重くなったとき、彼らの命を守るだけの自制心や踏ん張りをみせることができるのか……私は自分を見て自信が持てなかったのです。

それほど頼りない私が変わったきっかけ。

それは、そんな私でも、それから20年以上変わらず、まっすぐに信じてくれる猫たちの生半可ではない「愛」でした。

猫がくれる無償の愛

たとえば私が寝ているとき。

どんなに暑い日でも、猫たちは私のお腹の上に、足元に、ぴったりと寄り添って私と寝息を重ねます。

おなかの上に乗る「全」

やさしく舐めてくれる「全」

身動きがとれないほどくっつかれて、右足にぬくもり、左足に柔らかな毛の感触、お腹に命の重み。

それを一年、二年、三年、四年……、毎年感じているうちに、「ああ、この子たちをひとりぼっちで寝かせてはいけない」「暑い日にエアコンをつけられるだけのお金を稼ぎ、仕事をするための健康な体と精神を維持しなければならない」と心底思うようになったのです。

感受性が強すぎ、些細なことにも傷ついたりショックを受けたりする私は、今でも人生を投げ出したくなるほどの感情がやってくることがあります。

私が抱える「双極性障害(俗にいう躁うつ病)」は三大精神疾患のうちのひとつで、致死率の高い病気だということもわかっています。

だけど、それがなんだ。

猫にいやされている場合じゃない。猫のために病気に勝って、猫を看取るまで私は絶対に死なないぞ、と。

だから、今回も迷うことなく病院に行きました。

心の病気だけじゃない。体の病気だって、かかっているなら治して長生きしなければならないからです。

「猫がいるから生きてゆく」。

それは「猫のために私がしていること」ではありません。

猫たちがくれた、ずっと私が欲しかった「自分を愛し、大切にする力」でした。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

咲セリ(さき・せり)

1979年生まれ。大阪在住。家族療法カウンセラー。生きづらさを抱えながら生き、自傷、自殺未遂、依存症、摂食障害、心の病と闘っていたところを、不治の病を抱える猫と出会い、「命は生きているだけで愛おしい」というメッセージを受け取る。以来、NHK福祉番組に出演したり、全国で講演活動をしたり、新聞やNHK福祉サイトでコラムを連載したり、生きづらさと猫のノンフィクションを出版する。主な著書に、『死にたいままで生きています』(ポプラ社)、『それでも人を信じた猫 黒猫みつきの180日」(KADOKAWA)、精神科医・岡田尊司との共著『絆の病──境界性パーソナリティ障害の克服』(ポプラ社)、『「死にたい」の根っこには自己否定感がありました──妻と夫、この世界を生きてゆく』(ミネルヴァ書房、解説・林直樹)、『息を吸うたび、希望を吐くように──猫がつないだ命の物語』(青土社)など多数ある。

ブログ「ちいさなチカラ」

▶アラジンの新しいオーブンレンジ「グラファイトオーブンレンジ」を試してみる/料理家・飛田和緒さん【PR】

▶冬はたっぷり「白菜」の人気レシピ14選|12月のおすすめ記事

▶冬の「大根」レシピ16選|12月のおすすめ記事